Шэрон Стоун - не женщина!

Отправлено myx в Вс, 2022-02-06 13:53Этим постом я, наконец, закрываю гештальт длительностью в более, чем двадцать лет.

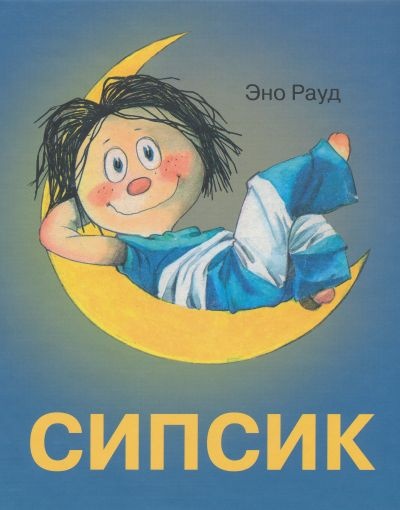

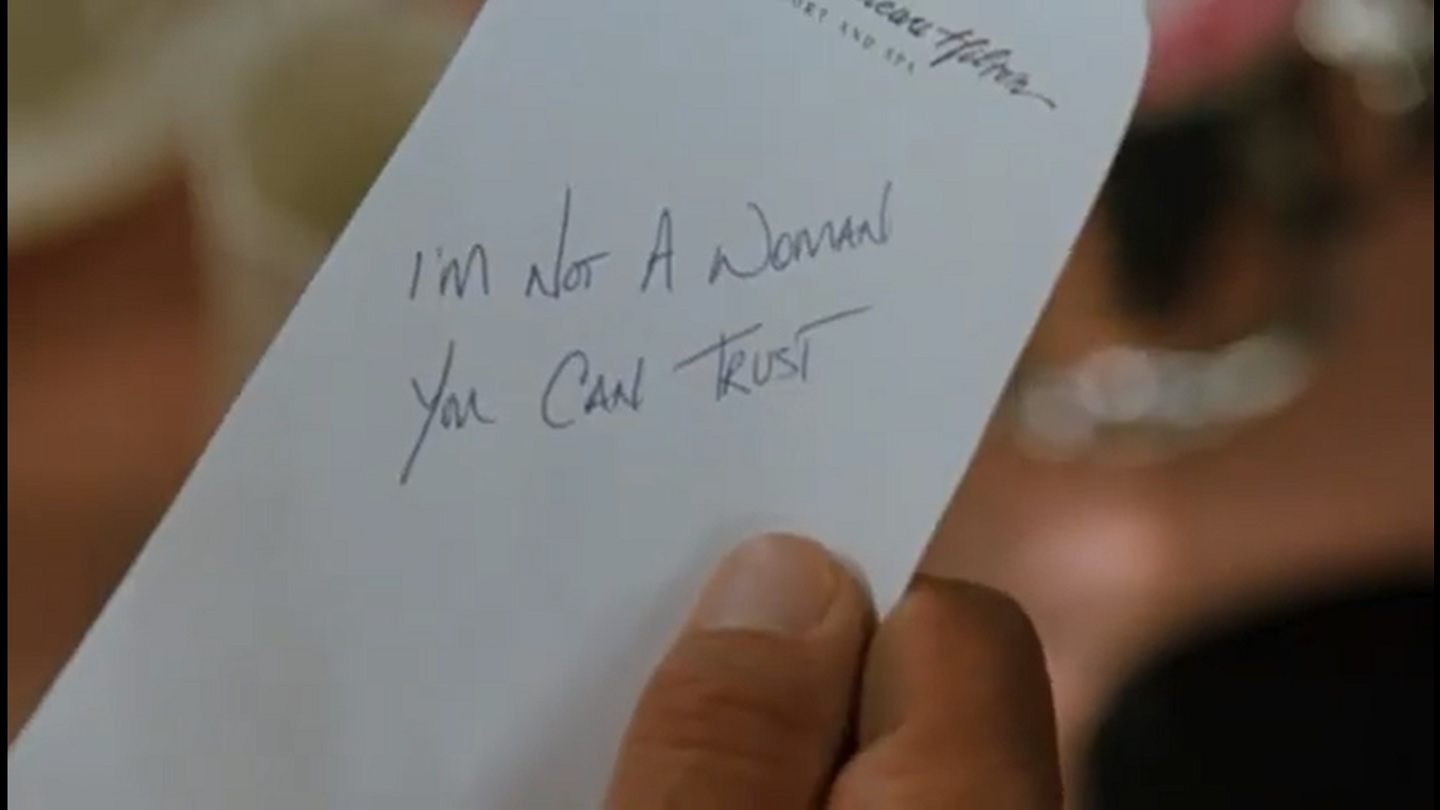

В конце девяностых мне попался в руки фильм "Специалист" с Сильвестером Сталлоне и Шэрон Стоун в главных ролях — тогда ещё на видеокассете VHS. Мне тогда очень запомнился один любопытный фрагмент, когда сначала главные герои занимаются сексом в душе, а в следующем эпизоде фильма герой Сталлоне выходит из душа уже один, пытается окликнуть героиню Стоун, но вместо неё находит на столе записку следующего содержания:

И закадровый перевод (между прочим, профессиональный актёрский, не "гнусавый") произносит: "Я не женщина, поверь мне!"

Я на тот момент английским владел не очень хорошо, поэтому перевод показался мне технически корректным. Но тем не менее, он шёл вразрез с логикой: герой Сталлоне только что явно имел возможность на 100% убедиться, что автор записки — женщина :) Впрочем, "фирменное" непробиваемое выражение лица Сталлоне подошло бы и для такого перевода :)

Время шло, видеомагнитофоны вышли из обихода, кассета потерялась. Фильм я с тех пор неоднократно видел по телевизору, и там перевод уже был правильный: "Мне нельзя доверять!". Да и я уже стал понимать, что в записке не два отдельных предложения, а одно, просто разбитое на две строки, потому что в одну не уместилось на клочке бумаги. И что в нём попросту опущено слово "that" — по правилам английской грамматики это допустимо. То есть предполагалось "I'm not a woman (that) you can trust" — в дословном переводе "я не (та) женщина, (которой) ты можешь доверять".

Мне очень хотелось поделиться этим ляпом с общественностью, но я никак не мог найти тот самый перевод. В конечном итоге я взял себя в руки, перерыл все торренты и, наконец, нашёл: это был перевод студии "Варус-Видео". Потом ещё ушло какое-то время на то, чтобы вырезать и оформить нужный фрагмент, потом выложить его на YouTube — и вот, наконец, он увидел свет:

P.S. Там была ещё небольшая заминка из-за того, что робот, разглядев намёки на сексуальное содержание, влепил ролику ограничение "18+" — несмотря на то, что я оставил там только самый минимум, необходимый для понимания контекста. У меня ушла ещё неделя на апелляцию, но она в итоге была удовлетворена и ролик теперь доступен произвольному кругу лиц.